Religions et croyances

Autres thématiques

Lampe de synagogue

Numéro d’inventaire : 2002.78.2.1-2

Suspendues selon un alignement strict dans la partie latérale des synagogues, les lampes de ce type, appelées parfois « lampes du souvenir », étaient offertes par la famille d’un défunt et allumées à leur mémoire. Le nom du disparu pouvait d’ailleurs être mentionné sur le récipient en verre de la lampe. Deux modes de mise en lumière étaient possibles : soit le récipient était rempli d’huile dans laquelle étaient plongées des mèches allumées, soit il contenait de l’eau sur la surface de laquelle on faisait flotter des veilleuses.

La chaine de suspension est ici ornée dans sa partie supérieure d’une main dite khamsa, ce qui signifie « cinq » en arabe. Ce chiffre est un symbole de protection, partagé aussi bien par les communautés musulmanes que juives d’Afrique du Nord. La main est ici décorée d’une étoile à six branches appelée « étoile de David » ou « Sceau de Salomon », symbole du judaïsme.

Boite à cédrat

Numéro d’inventaire : 2004.84.1

Le cédrat, aussi appelé étrog, est un agrume qui joue un rôle lors de la fête juive de Souccoth, la fête des cabanes. Cette appellation fait directement référence aux petites constructions éphémères qu’on aménage dans les maisons en mémoire des tentes dans lesquelles le peuple juif s’abrita après la sortie d’Egypte. Lors de la fête, pendant la lecture des psaumes, le cédrat est tenu dans la main gauche, tandis qu’on tient dans la main droite un rameau composé de branches de dattier, de myrte et de saule, 4 épices qui symbolisent l’étude de la Torah. Alors que le rameau est apporté à la synagogue enroulé dans un linge, le cédrat est transporté dans une boite en carton, en bois, ou en métal décoré comme ici. L’intérieur des boites peut être capitonné pour préserver l’écorce et le pédoncule du fruit qui lui confèrent sa valeur symbolique. L’étrog est parfois considéré comme le fruit défendu de la Bible et peut également être appelé « pomme d’Adam » ou « pomme du paradis ». Une croyance populaire fortement répandue affirme que mordre dans un cédrat assurera à la femme enceinte la venue d’un enfant mâle.

Etui à mézouza

Numéro d’inventaire : 2011.2.5

Les mézouzot font partie des objets de piété les plus importants de la vie quotidienne juive. Les étuis à mézouza, en bois ou en métal, mesurant généralement entre 5 et 15 cm de haut, enferment un petit rouleau de parchemin inscrit de deux passages du Deutéronome (VI 4-9 et XI 13-21). Ceux-ci doivent être écrits selon des normes strictes : sur 22 lignes, inscrits de mémoire et non copiés. La fixation de l’étui sur le chambranle de la porte doit également suivre des règles précises : il doit ainsi être positionné de biais, la partie haute dirigée vers l’intérieur et la partie basse vers l’extérieur de la résidence. La mézouza est touchée à chaque passage par la porte. Ce geste de protection est accompagné de la récitation d’une courte prière. Cet exemplaire est particulièrement décoré : on y voit le chandelier et la vaisselle du Temple de Jérusalem, édifié par Salomon, le fils du roi David, est qui est le lieu saint essentiel du judaïsme.

Nécessaire de circoncision

Numéro d’inventaire : 1987.9.3

La circoncision dans le judaïsme, appelée en hébreu brit milah (les deux termes signifiant « alliance » et « coupure ») trouve son origine dans les textes bibliques de la Genèse et symbolise l’alliance promise par Dieu à Abraham et au peuple d’Israël. Pour constituer un signe d’appartenance à la religion juive, elle doit être réalisée à la maison ou à la synagogue par un mohel, officiant volontaire, aujourd’hui généralement membre du monde médical, le huitième jour après la naissance du garçon. L’acte consiste en l’ablation de tout le prépuce, la mise à nu totale du gland, la ponction d’une quantité minimale de sang et la récitation d’une bénédiction. Ce rite de passage, qui marque l’entrée de l’enfant dans la communauté, doit se dérouler en présence de dix hommes adultes et éventuellement de celle d’un rabbin. Ce coffret comporte l’ensemble des instruments nécessaires au mohel pour la réalisation d’une circoncision, dont un scalpel, des ciseaux, des gobelets et coupes, une boite et un verseur pour le talc.

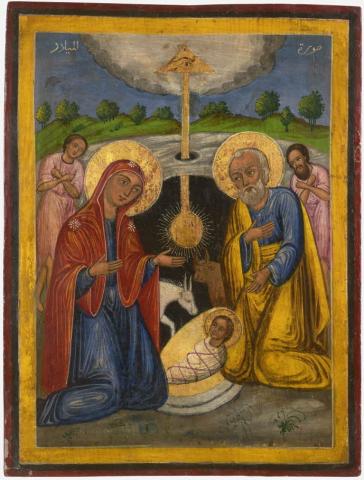

Icône de la Nativité

Numéro d’inventaire : 2011.4.1

L’art de l’icône s’étend sur l’ensemble du monde chrétien dit orthodoxe, composé d’une grande pluralité d’Eglises. Cette icône est une production de l’Eglise dite melkite, dirigée par le « patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, d’Alexandrie et de Jérusalem des Melkites », en résidence à Damas. Cette Eglise n’est pas une Eglise nationale mais est répandue dans tout le Proche-Orient arabe. Son patriarche, son épiscopat, son clergé et ses fidèles sont majoritairement arabes, en témoignent les inscriptions portées sur l’icône. Le terme de melkite fait référence à la crise monophysite lors du concile de Chalcédoine en 451 : les deux natures du Christ (humaine et divine) sont alors officiellement reconnues par la doctrine impériale et le Patriarche. Les melkites sont considérés alors comme les « vrais croyants », ceux qui suivent l’orthodoxie du roi (melek en syrien).

Dans cette représentation classique de la Nativité, on reconnaît les caractéristiques propres à l’Ecole de Jérusalem (XIXe siècle) : la palette chromatique pastel, un style naïf, un goût pour le décoratif, et une bordure de bandes colorées.

Carreau du saint Sépulcre

Numéro d’inventaire : 2013.16.1

Le carreau montre saint Grégoire l’Illuminateur sur un trône, tenant la crosse arménienne à deux serpents, entouré des saints Basile de Césarée et Jean Chrysostome. A ses pieds sont agenouillés le roi Tiridate III, sous les traits d’un sanglier, et sainte Hripsimé. La scène condense le récit de la conversion des Arméniens par Grégoire : le roi Tiridate fait supplicier Grégoire, chrétien, qui refusait de sacrifier aux idoles, et le condamne à rester treize ans dans un puits rempli de boue et de serpents. Pendant ce temps, Tiridate tombe amoureux de Hripsimé, une jeune femme qui s’était réfugiée en Arménie pour échapper aux avances de l’empereur Dioclétien. Hripsimé se refusant à lui, Tiridate la fait supplicier. Trois jours plus tard, il est puni par le Ciel et transformé en sanglier. La sœur de Tiridate fait un rêve et annonce que seul Grégoire pourra rendre son apparence humaine à son frère. Sauvé grâce à la prière du saint, Tiridate est baptisé par Grégoire qui organise par la suite le clergé arménien. Ce carreau appartient à une série commandée par un dignitaire arménien pour venir décorer l’église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, où elle ne sera finalement jamais installée.

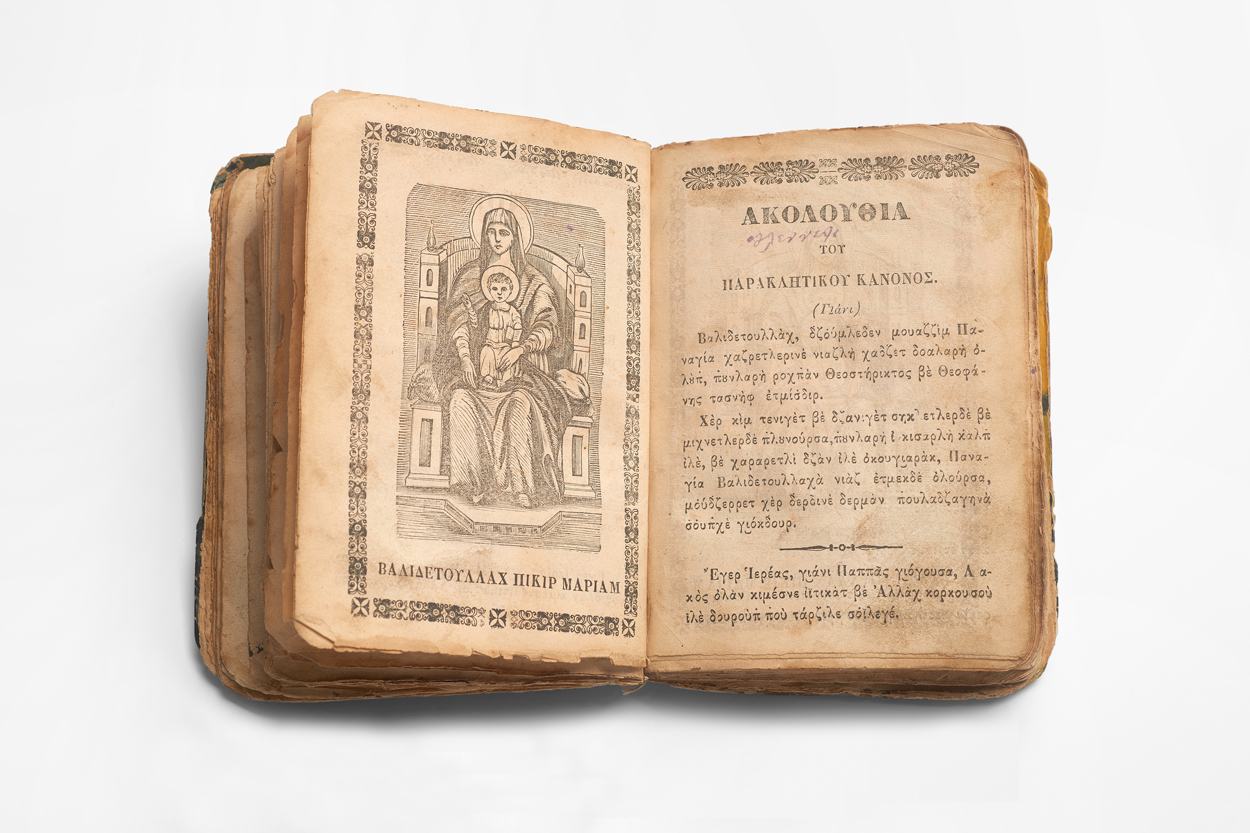

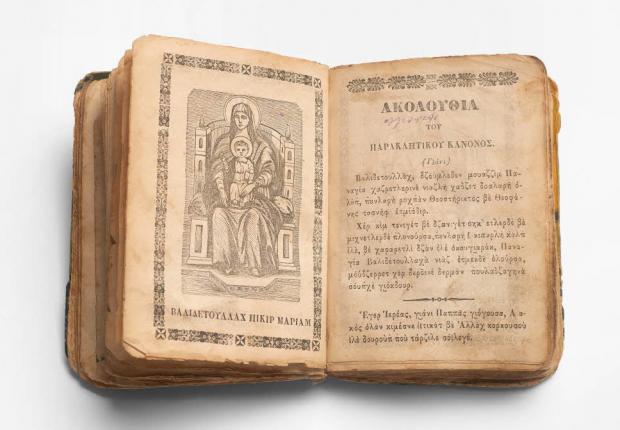

Livre de prière en karamanli

Numéro d’inventaire : 2015.11.1

Ce livre de prière illustré constitue un exemple relativement rare de karamanlidika, des ouvrages rédigés en langue karamanli (du turc écrit en caractères grecs). Ces ouvrages constituaient la littérature, de sujet principalement religieux, des grecs d’Asie Mineure. 752 titres publiés entre 1718 et 1935 ont été référencés. Cette production participe alors directement d’un souci de préservation de l’identité religieuse des communautés orthodoxes installées en Turquie, en aidant les croyants devenus turcophones à comprendre le dogme et la liturgie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les éditions se multiplient pour contrer le développement du luthérianisme dont les missionnaires distribuent gratuitement et à grande échelle livres liturgiques et catéchismes. Leur disparition coïncide avec le départ de la communauté grecque de Turquie et les échanges de population à la fin de la guerre. Cet exemplaire a été rapporté en France par une grecque orthodoxe qui quitte la Turquie en 1922, d’abord pour s’installer à Athènes avant de gagner le sud de la France.

Panagiar, plat liturgique

Numéro d’inventaire : 2009.1.4

La représentation de la Vierge qui figure sur ce plat est à rapprocher de l’iconographie de la Vierge dite des Blachernes, ou Blachernitissa, du nom de l’église de Constantinople où est conservée une icône de la Vierge orante (les mains tournées vers le ciel) avec l’Enfant sur sa poitrine, en médaillon. Elle porte une robe bleue (couleur de l’humanité) sous un manteau rouge (couleur de la divinité) et reprend ainsi les codes chromatiques répandus dans l’art de l’icône.

La Vierge occupe une place de choix dans la liturgie orthodoxe dans laquelle, juste à la suite de l’offrande, le prêtre célèbre l’assemblée des saints touchés par la Pentecôte, au premier titre desquels figure « Celle qui est Bénie entre toutes les femmes ». En dehors de la liturgie, le culte de la Vierge peut donner lieu à des offrandes alimentaires. Les croyants peuvent avoir recours, pour déposer le pain offert à la Vierge, à ce type de plat nommé panagiar. La pratique des dons alimentaires faits à la Vierge est restée présente jusqu’à aujourd’hui, dans l’Eglise orthodoxe comme dans l’Eglise romaine. Dans la région de Foggia, dans les Pouilles, on trouve ainsi 13 chapelles rurales consacrées à la Vierge où l’on pratique l’offrande de fleurs, de fruits, et, plus rarement, de pain. A Gela, en Sicile, la Vierge de la Manne est souvent la destinatrice d’offrandes de grains de blé cuits dans du lait et de pains décorés. Dans le Trentin et en Allemagne, on dépose aux pieds de certaines statues de la Vierge des dons de fruits (des pommes le plus souvent).

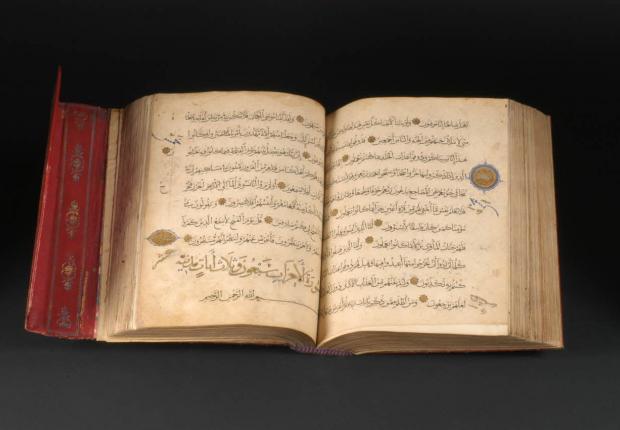

Coran

Numéro d’inventaire : 2003.39.1.1-2

Le Coran (de l’arabe « récitation ») est le texte sacré fondateur de la religion musulmane. Il est composé de 6236 versets et 114 sourates ou chapitres et rassemble les paroles que Dieu a adressées au prophète Muhammad par l’entremise de l’ange Jibril (Gabriel), la Révélation. Cette révélation a été transmise par l’ange à Muhammad sur une période de vingt-trois ans. Pour les croyants musulmans, le texte du Coran, écrit dans la langue du Prophète, l’arabe, n’a subi aucun changement depuis la Révélation. Il reproduirait donc à l’identique les paroles que l’ange Jibril a transmises au Prophète, d’où son caractère sacré. La sainteté du Livre impose un certain nombre de précautions et de soins apportés au Livre. Des porte-coran servant à ne pas poser le livre à terre pendant sa lecture tout en le gardant ouvert peuvent être utilisés. L’importance de la parole divine est aussi marquée par le soin apporté au décor du coran. Puisque la représentation figurée n’est généralement pas autorisée en islam sunnite, le décor passe, comme c’est le cas ici, par des motifs abstraits et l’art de l’écriture, la calligraphie, moyen de magnifier la parole divine.

Carreaux de parement avec un ange

Numéro d’inventaire : 2007.7.1

Une sourate du Coran fait mention de l’importance accordée aux anges dans l’islam : « L’homme bon est celui qui croit en Dieu, au dernier Jour, aux anges, au Livre et aux prophètes » (S. II, 177). Le texte cite d’ailleurs plusieurs anges, au premier titre desquels Gabriel (Jibril) qui joue un rôle important : c’est lui qui, entre autres, transmet la Révélation au prophète Idriss, annonce la naissance miraculeuse de Yahya à Zacharie, la naissance de Jésus (Isa) à Marie ou apparaît à Mahomet dans la grotte Hira pour lui révéler qu’il est le nouvel Envoyé d’Allah. Asraël est l’ange de la mort : envoyé par Dieu, il vient retirer l’âme de la personne mourante. Sidjil est chargé d’inscrire toutes les actions des hommes sur un rouleau tout au long de leur vie. Israfil est chargé d’attacher l’âme de l’enfant à naître à son corps.

Ces carreaux ont été produits sous l’empire iranien des Safavides (1501-1736), où les villes de Meched, Yedz et Kirman sont alors les principaux centres de production céramique.

Hachette de derviche

Numéro d’inventaire : DMH1955.59.938

Le mot « derviche », d’origine persane, qui signifie « pauvre » ou « mendiant », est utilisé pour désigner les membres de certaines confréries soufies, confréries musulmanes dont les préceptes sont la recherche intérieure et ascétique de l’Illumination et de l’amour de Dieu. Le derviche est initié par un maître et participe aux rituels de la confrérie, qui consistent souvent en des invocations répétées du nom de Dieu (invocations appelées dhikr), ou en d’autres pratiques comme la danse ou le chant, permettant d’atteindre une extase mystique.

La hache est un attribut d’Abu Muslim (mort en 755), général qui renversa la dynastie omeyyade, et qui devint un héros en Iran à partir de la période safavide (XVIe – premier tiers du XVIIIe siècle) et un modèle pour certaines confréries soufies. Elle aurait été forgée à partir d’un morceau de l’épée de l’imam Ali. Si la hache était initialement un moyen de défense pour les derviches qui voyageaient à pied, cette hachette cérémonielle appartient avant tout à l’attirail symbolique du derviche et renvoie à la volonté de celui-ci de se couper de la réalité, de se détacher du monde pour ne plus voir que Dieu.

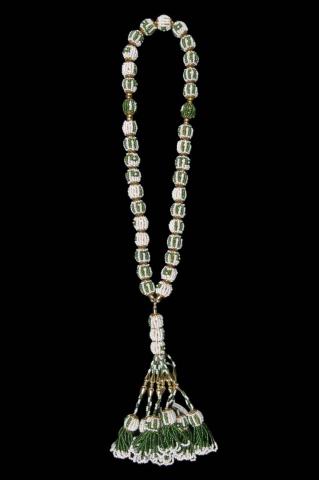

Misbaha, chapelet musulman

Numéro d’inventaire : 2001.54.1

Les chapelets sont, dans plusieurs religions ou confessions comme le catholicisme, l’orthodoxie ou le bouddhisme, utilisés pour faciliter la prière des croyants, les grains qui les composent servant à décompter le nombre de prières ou d’invocations récitées. Dans l’islam, le chapelet, appelé en arabe misbaha ou sabha, permet d’appuyer la récitation des 99 noms de Dieu. En effet, en plus du nom Allah, d’autres noms cités dans le Coran ou dans les Hadiths, servent à qualifier la divinité chez les musulmans (Le Clairvoyant, Le Juste, Le Doux, Le Vivant, Le Patient…). Composé généralement de 99 ou de 33 grains, il peut être fabriqué dans des matériaux divers, des plus pauvres, comme des noyaux d’olives, au plus ornementés, comme c’est le cas ici. Cet exemplaire syrien, réalisé par un prisonnier au tout début des années 2000, porte gravé sur chacun de ces grains le nom d’Allah.

Adel Abdessemed, Il meglio delle tre religioni (Le meilleur des trois religions)

Numéro d’inventaire : 2013.6.1

Ce livre, reproduisant le format des bibles qu’on peut trouver dans les chambres d’hôtel dans certains pays européens comme la Suisse ou l’Allemagne, s’ouvre par la gauche comme un livre écrit en arabe. L’artiste a ainsi voulu créer un objet hybride, synthèse des trois confessions religieuses monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l’islam.

L’ensemble des 365 pages du livre, comme autant de jours dans l’année, est noir, évoquant l’idée que la superposition des trois écritures sacrées aboutirait à une accumulation illisible. La couleur permet également de traduire les querelles entre les trois religions. Mais l’œuvre ouvre aussi une réflexion sur l’agnosticisme, courant de pensée qui consiste à dire que nul ne peut prouver l’existence de dieu, et les formes de spiritualité autres que celles incarnées par les trois religions dites « du livre ».

Ex voto

Numéro d’inventaire : 1957.8.2

Un ex-voto est un objet offert en demande ou en remerciement d’une grâce accordée par Dieu ou un saint personnage intercesseur. Si les ex-voto remerciant un sauvetage miraculeux peuvent prendre la forme de petits tableaux dépeignant l’accident, on rencontre également, comme c’est le cas ici, des objets en trois dimensions qui illustrent le vœu formulé. Pour demander la guérison d’un organe ou d’un membre malade, on pourra ainsi offrir une représentation, en métal, en terre ou en cire par exemple, de cet organe ou ce membre. On parlera alors d’ex-voto morphologique ou thérapeutique. C’est parfois une représentation du corps dans son entier, comme ici, qui sera réalisée et offerte pour placer une personne sous protection ou remercier de sa guérison. Mais au-delà des personnes, les ex-voto peuvent venir également protéger le bétail, voire les biens matériels chers à leurs propriétaires.

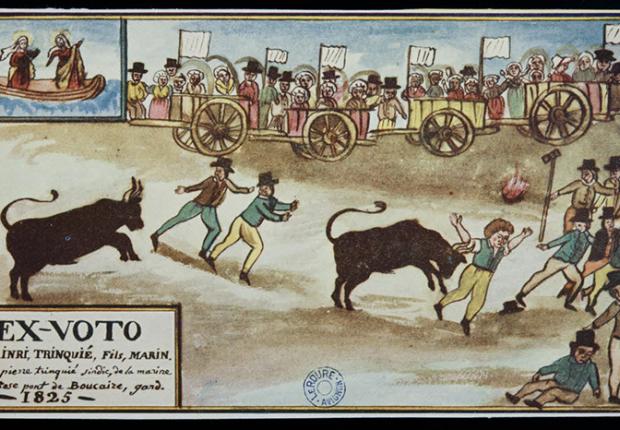

Ex voto

Numéro d’inventaire : 1956.55.1

Un ex-voto est un objet offert en demande ou en remerciement d’une grâce accordée par Dieu ou un saint personnage intercesseur. Les ex-voto peints apparaissent au XVIIe siècle. Ils se composent généralement de deux registres, le registre terrestre en partie basse représentant l’accident dont le croyant a été victime et son sauvetage miraculeux, et, en partie haute, l’apparition divine ou sainte qui a rendu possible ce sauvetage. Cet ex-voto montre au premier plan une course taurine où l’un des participants se fait encorner sous les yeux de la foule des spectateurs et des autres participants. Dans l’angle supérieur gauche, on note la présence de deux saintes dans une barque. Il s’agit vraisemblablement de sainte Marie-Jacobé et sainte Marie-Salomé, disciples de Jésus, arrivées en barque sur le delta du Rhône après avoir été chassées de Palestine. Demeurées dans la région, elles auraient été enterrées aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, non-loin de Beaucaire dont le malheureux accidenté représenté est originaire.

Explorez par focus

Plongez dans l’immensité des collections du Mucem et voguez au gré des thèmes étonnants imaginés par nos conservateurs. Découvertes et dépaysement garantis !

Découvrir

DécouvrirTag et graff, un «art illégal» au musée

Entre 2001 et 2006, Claire Calogirou, chercheur associée a mené plusieurs enquêtes-collectes sur le thème du hip-hop, de la danse, du tag et du graff. Pour le graff, ce sont 958 objets qui ont été portés à l’inventaire du Mucem ce qui représente une étonnante collection de panneaux graffés, affiches, autocollants, marqueurs, bombe aérosol, magazines, esquisses, photographies, vidéos, etc. Cette enquête très riche permet une réflexion sur les rapports sociaux en milieu urbain, la question de l’appropriation de l’espace public et de sa conquête par des pratiques qui se revendiquent de la rue. Découvrir

DécouvrirFootball & identités

Une enquête-collecte méditerranéenne

L’enquête-collecte « Football & identités », représente 3 ans d’investigations, menées de 2014 à 2016, dans 10 pays de la zone méditerranéenne : Algérie, Bosnie-Herzégovine, Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Tunisie et Turquie.

4 chercheurs en sciences humaines – Christian Bromberger, Abderrahim Bourkia, Sébastien Louis et Ljiljana Zeljkovic – accompagnés parfois d’un conservateur – Florent Molle – et de photographes – Giovanni Ambrosio et Yves Inchiermann – ont collecté plus de 400 objets, environ 3000 photographies et plus de 6h d’enregistrements vidéo. Les objets et photographies collectés doivent, à leur retour du terrain et après étude, être présentés dans les commissions d’acquisition du Mucem pour intégrer ou non les collections publiques et être mis à disposition du public. Découvrir

DécouvrirCélébrité!

Objets de culte et star system dans les collections du Mucem

Une robe, une console, une boucle de ceinture, un maillot de foot, une paire de chaussures, un maillot de bain, un poste de radio: voici l’énumération de simples objets du quotidien, témoins de leur époque. Cette liste n’aura pas le même impact si on y accole les noms des personnes auxquelles ils ont appartenu: la robe d’Edith Piaf, la console de mixage des Pink Floyd, la boucle de ceinture de saint Vincent Palotti, le maillot de foot de Cristiano Ronaldo, les chaussures de Mistinguett, le maillot de bain de Miss France, le «cataposte» de Psykose. D’anodins, ces objets se chargent de pouvoir, étincellent des feux de la célébrité. Ils en deviennent désirables et «magiques». Mais ces reliques ont un prix qui, lui aussi, est loin d’être anodin… Découvrir

Découvrir«Vivre au temps du confinement», la collection

En avril 2020, le Mucem lançait une grande collecte participative autour de nos vies confinées. Vous avez été nombreux à y répondre.

Le Mucem a reçu plus de 600 propositions, encore à ce jour en cours d’analyse, et dont certaines entreront, à la fin du processus d’étude, dans ses collections. Un livret numérique recense l'ensemble des propositions que cet appel aura permis de collecter, et dont voici quelques exemples : Découvrir

DécouvrirGare aux sorciers!

La magie et la sorcellerie, certains d’entre nous les considèrent comme des superstitions risibles, d’autres y croient, beaucoup hésitent. Mais y croire a mauvaise réputation auprès des esprits forts: les croyances, c’était bon pour nos ancêtres et surtout à la campagne, ou c’est encore bon pour les pays en voie de développement—en tout cas pas chez nous, pas aujourd’hui et certainement pas en ville. Pourtant l’observation des comportements de nos contemporains montre que les progrès de la science n’ont pas marqué la fin des mystères et des croyances, ni dans la France post-industrielle ni ailleurs. Souvent impuissants face au malheur, la souffrance, l’angoisse, les hommes ne se contentent pas des réponses apportées par la science. Celle-ci laisse une place apparemment irréductible à d’autres principes et d’autres systèmes de représentation du monde. Découvrir

DécouvrirAbécédaire insolite!

Que font ces objets au Mucem ?

Comme l’indique son nom, le Mucem est un musée de civilisations. C’est-à-dire qu’il s’intéresse à tout ce qui est produit et utilisé par les sociétés européennes et méditerranéennes, depuis la naissance de l’humanité jusqu’à nos jours. À ses yeux, une sculpture funéraire de l’Egypte Antique parle autant des pratiques rituelles autour de la mort sous le règne des pharaons qu’une couronne de fleurs en perles de verre raconte l’attachement aux défunts dans la France de la première moitié du XXe siècle.

Chaque objet, aussi modeste ou kitch soit-il, témoigne donc de la société dont il est issu. C’est pourquoi le musée, depuis sa création, s’est donné pour mission de rechercher et de conserver une grande variété des témoins possibles et imaginables afin d’en garder la mémoire. Il a en particulier œuvré d’une manière systématique en organisant chaque année des enquêtes collectes. Pour un thème donné, dans un espace géographique délimité, les chercheurs du Mucem recueillent paroles, images et objets. C’est ainsi que les artefacts ci-dessous ont trouvé le chemin des collections nationales.

Voici une sélection, sous la forme ludique d’un abécédaire, de certaines des œuvres les plus insolites conservées par le Mucem, ainsi que les arguments plaidant en faveur de leur entrée dans le patrimoine européen et méditerranéen du musée. Découvrir

DécouvrirDes plages de Californie au Mucem : La culture skateboard au musée

José de Matos, Tony Hawk, Mark Gonzales… ces noms, qui parlent à tous ceux et toutes celles qui ont un jour skaté, sont ceux de skateurs historiques présents sous plusieurs formes dans les collections du Mucem. Certains d’entre eux ont donné des skateboards, des équipements ou des souvenirs aux musées, tandis que d’autres sont évoqués grâce à des skateboards griffés à leur nom. Découvrir

DécouvrirDessine-moi un lion

L’art animalier de Gustave Soury

Gustave Soury (1844—1966) est un dessinateur, peintre, affichiste et publicitaire qui s’est spécialisé dans l’art animalier à destination des cirques et ménageries foraines.

Son œuvre gigantesque et minutieuse, dominée par la figure des grands fauves, témoigne de sa passion, mais aussi de la fascination de notre société urbaine pour les animaux exotiques, leur sauvagerie effrayante et leur intimité attendrissante. Découvrir

DécouvrirDu café

Le café (qahwa en arabe, terme aussi employé pour désigner le vin) nous est parvenu par le monde arabe et ottoman. Depuis les plateaux d’Abyssinie, où la culture du caféier est attestée au XIIe siècle, le café traversa la mer Rouge pour être d’abord cultivé sur le littoral de «l’Arabie heureuse» (Yémen actuel) puis sous les climats tropicaux des territoires des grands empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. Appelé le «breuvage du diable» en raison de la couleur noire de son marc, dans lequel on pense pouvoir lire l’avenir, le café a parfois été discrédité par les médecins pour ses effets néfastes sur la santé (boisson jugée antiphysiologique et addictive).

Aujourd’hui, le café est la deuxième boisson consommée le plus au monde après l’eau, mais toujours en concurrence avec le thé.

Les riches collections du Mucem associées au café témoignent des différentes manières de préparer et de consommer cette boisson depuis le XVIIIe siècle, dans l’espace domestique et dans l’espace public. Elles évoquent aussi les lieux de sociabilité que sont devenus les cafés.